【単発確認って簡単?】スト6における”ヒット確認”とは?意味とコツを徹底解説!【格ゲー講座】

こんにちは、格ゲーブロガーの拓です。

今回の記事のテーマは、「ヒット確認」です。

何かしらの技や連係を繰り出した際に

相手にヒット(命中)していたか、ガードされていたかによって

その後の行動・連係を切り替えていくというテクニックの総称です。

格闘ゲームにおいては「火力(コンボと起き攻め)」が非常に重要ですが

ヒット確認は、その「火力」を支えるテクニックの一つです。

ヒット確認ができないと、効率よくコンボに持ち込む機会が激減してしまうし、

起き攻めの択も心許なくなってしまいます。

それでは、使用キャラの火力が十分に発揮されない(=勝てない!)事態に陥ってしまうでしょう。

ただし、ヒット確認の習得は初心者の方にはオススメできません。

ヒット確認はとても奥が深く、決して簡単にできるテクニックとは言えないからです。

しかし、自分のキャラの持ち得る火力を最大限発揮し、効率よく勝てるようになる為にも

少しでも多くの方にヒット確認を習得してもらいたい!

そういった思いで、今回の記事を執筆する事と致しました。

それでは、どうぞ!

ヒット確認のコツ・ノウハウ

まずはヒット確認の基本的なノウハウ・考え方を知っていきましょう!

ヒット確認がやりやすい連係を組み立てておこう!

複数の技を組み合わせ、ヒット確認がやりやすい連係を組み立てておくのが

ヒット確認の基本となります。

例えば、スト6における多くのキャラクターにとっては

- 至近距離から「しゃがみ弱K>しゃがみ弱P」といった連係を仕掛ける

- 初段のしゃがみ弱Kが当たっていた時のみ、

2段目のしゃがみ弱Pからキャンセル必殺技でコンボを決める

という連係が定番です。

キャラクター毎に様々なパターンが考えられるので、

このような連係パターンを幾つか組み立ててみましょう。

また、こういった連係を決める際、

連係の初手(最初の1発目)のみ当たったかどうかを確認するのがミソです。

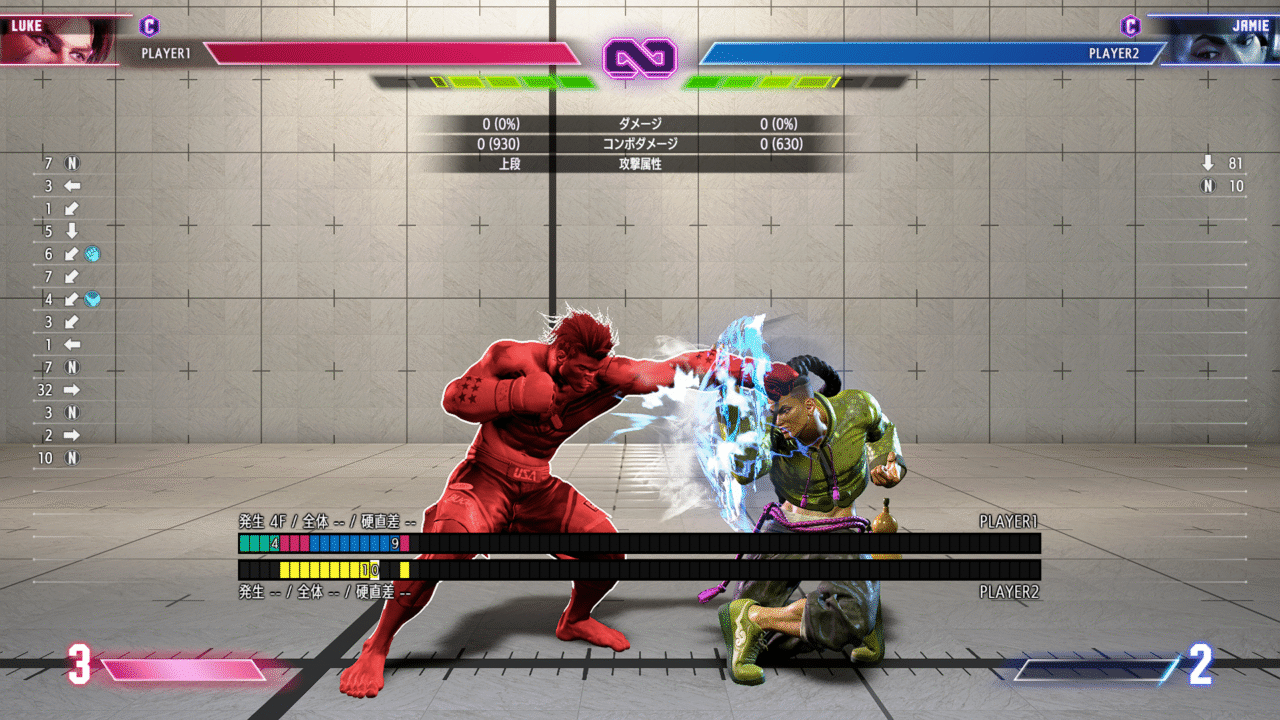

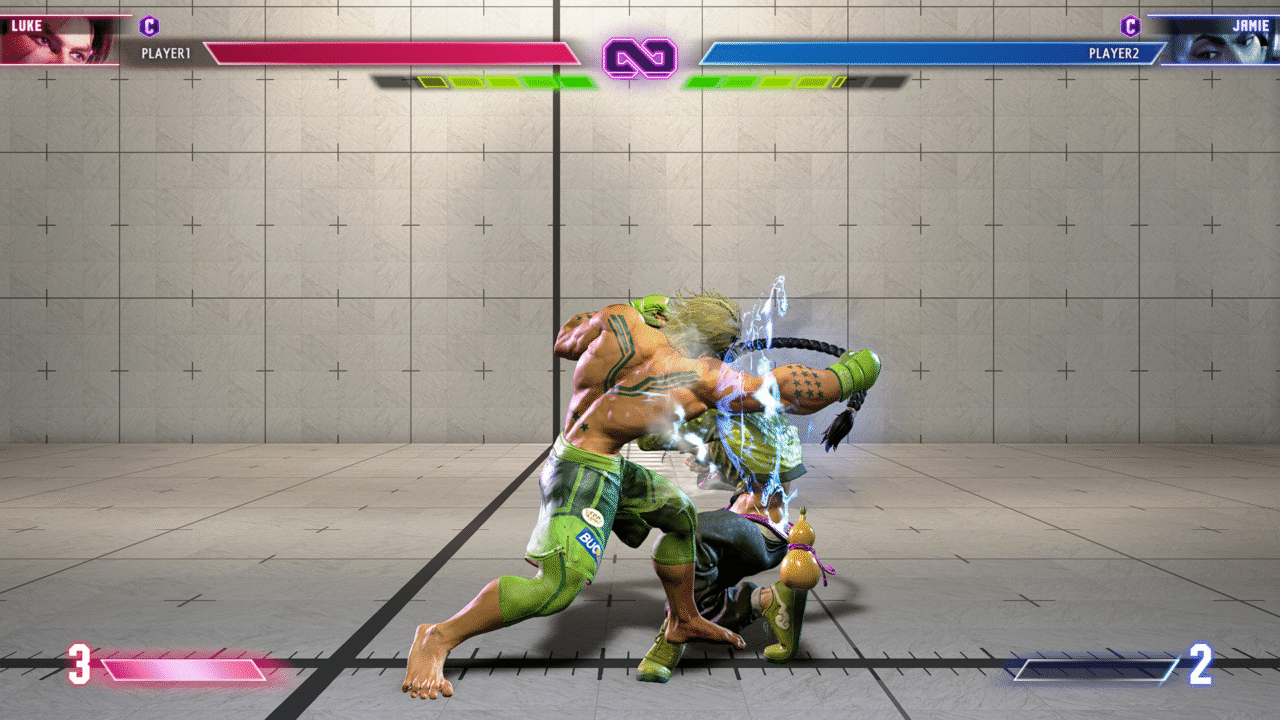

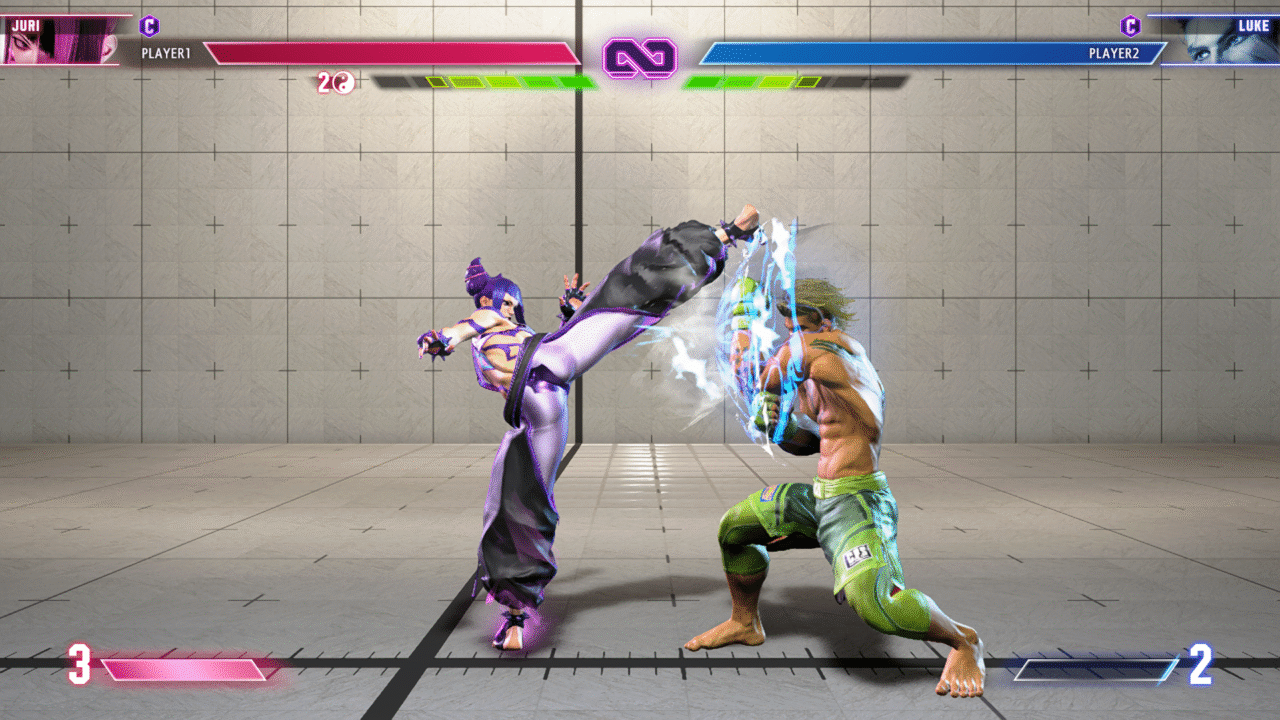

▲しゃがみ弱Pだけでヒット確認してキャンセル必殺技に繋ぐのは(人間には)不可能です。しかし、この連係の場合は初段のしゃがみ弱Kが当たっていたら続くしゃがみ弱Pも確実に当たる(コンボになる)のでヒット確認が成立するのです。

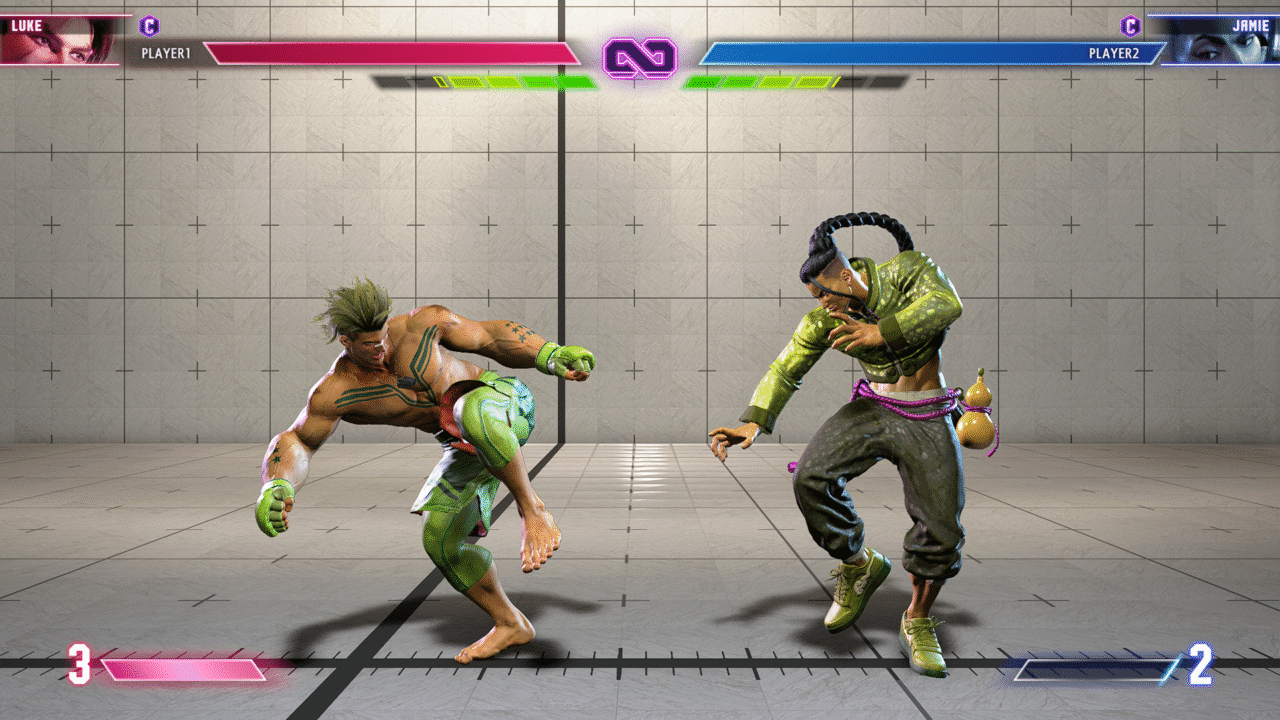

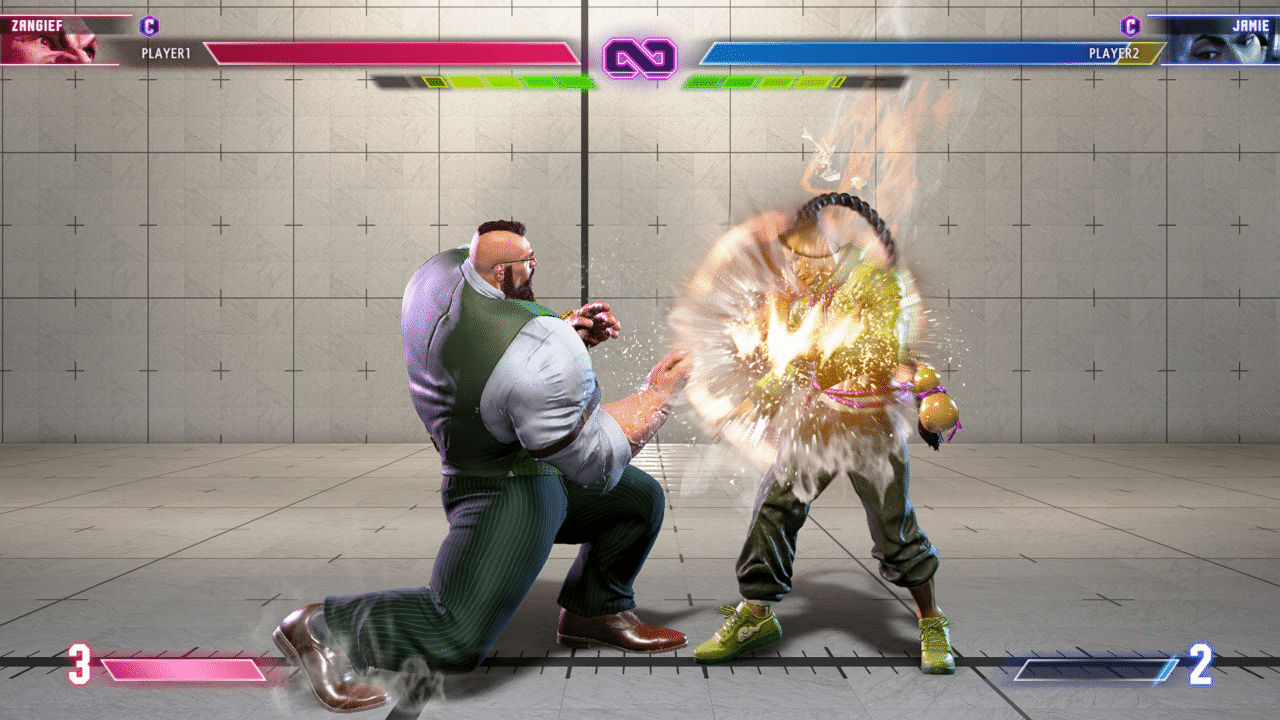

▲ガードされていた場合はキャンセル必殺技を出さないようにしましょう。場合によっては連係先をガードされても反撃されない必殺技に切り替えたり、相手の「打ち返し」を潰すために敢えてキャンセル必殺技を入れ込む(ヒット確認せずに出し切る)のも一つの手です。

ヒット確認の際は、相手キャラのやられモーション/ガードモーションに注目!

相手にヒットした(当たった)か否かを確認する際、

具体的に「どこを見て確認するか?」にも様々な手法があります。

- 体力ゲージ:減っていればヒット、減っていなければガード

- SAゲージ:ヒット時とガード時でゲージの溜まり方が違う

- SE(効果音):ヒット時とガード(パリィ)時でSEが違う

- キャラクターのボイス:上に同じ

- 相手キャラクターの動き:上に同じ

これらの中で、最も確実かつ汎用性もあるのは

⑤の相手キャラの動き(やられモーションかガードモーションか)を確認する手法です。

相手キャラの動きを注視しながら、ヒット確認をしていきましょう!

そもそも対戦中は相手キャラを視点の中心に置くのがセオリーです。

ヒット確認の練習の際に、

相手キャラを集中して見る事をクセづけてしまいましょう!

当たる/当たらない関係なく、必殺技コマンドは「回して」おこう!(中級者以上向け)

必殺技コマンドの移動キー部分のみを予め入力し、

ボタン入力のみで必殺技を繰り出せる状態にすることです。

例えば昇龍拳ならば、本来のコマンドである「→↓↘⁺P」のうち

「→↓↘」部分のみを入力しておくことが「(コマンドを)回す」に該当するテクニックです。

こうすると、僅か数フレームの間だけながら残りのPボタンを押すだけで昇龍拳を繰り出せる状態になるため

相手の攻撃に素早く反応して昇龍拳で迎撃できます。

波動拳コマンド(↓↘→⁺P)や昇龍拳コマンド(→↓↘⁺P)は、

どんなに速くてもコマンド完成に3Fを要します。

まして人の手で入力するとなると、10Fほどかかる事がほとんどでしょう。

つまり、技が当たった事を確認してから必殺技を入力するという行程を踏むと

実質的にヒット確認の猶予が10Fほど削られる形となります。

そこで、ヒット時にはキャンセル必殺技に繋ぎたい場合は、

予め移動キー部分の入力のみを完成させておく(回す)ようにしましょう。

当たった時はボタン押しのみで必殺技にキャンセルできるようにすることで、

実質的なヒット確認の猶予を減らす事ができるのです。

当然、手先は忙しくなるし

暴発(意図してない技が出てしまう)のタネにもなりやすいというネックはあります。

安定化させるには相応の練習が必要です。

技が当たる直前まで、相手の動きを見る!(上級者向け)

技が当たった瞬間に確認するのは、相応の反応速度が求められます。

しかし「自分が技を振った瞬間から相手に命中するまでの間に、相手が何をしているのか?」を判別できれば

確実に当たる未来を予見できる事があります。

俗に「状況確認」、または「ヒット確信」とも呼ばれるテクニックです。

習得・実践する難易度は非常に高いですが、

上手くなりたい人には是非挑戦してみて欲しい!

- 自キャラが技を振る直前もしくは振った直後に、

相手キャラが技を空振りしていた(差し返しの形) - 自キャラがしゃがみ中Kを打つ際、

相手キャラが立ちガード(後ろ歩き)をしていた - 自キャラの技が当たる直前に、

相手キャラの弱攻撃の予備動作(発生前のモーション)が見えた

状況確認は、相手が技を振りたくなる(打ち返し or 置き技を振りたくなる)展開が狙い目

状況確認は理解していても実際にやるのはとにかく難しいですし、集中力を要します。

何より技を振る際にいちいち相手の動きを注視していたら、すぐに目が疲れてしまいます。

そこで、注視するポイントを

相手がつい技を繰り出したくなるタイミングのみに絞るのがオススメです。

一例として、

- 相手に技をガードさせた後(相手は「打ち返し」を狙いたくなる)

- 相手に前歩きを見せた後(相手は「置き技」を振りたくなる)

こういった展開では、相手の動きを注視してみましょう。

逆に言えば、これら以外の場面では

無暗に画面をガン見しなくてもOKです。

スト6における定番のヒット確認(多段確認)連係

ここからは、スト6における

ヒット確認連係の定番のパターン(型)を幾つか紹介していきます。

上の項目でも少し触れましたが、

ヒット確認の際は基本的に複数の技を繋ぎながら確認していくのがセオリーです。

まずは「多段確認」連係を使いこなし、ヒット確認の感覚を覚えていきましょう。

弱攻撃2~3発>必殺技

上の項目にも例として挙げた、ヒット確認連係の基本です。

現時点で、この型を使用できないキャラクターはほぼいません。

- 近距離で、弱攻撃(小技)を2~3発ほど連打で繰り出す(余裕があれば必殺技コマンドを回す)

- 弱攻撃の1発目が相手に当たっているか・ガードされているかを確認

- 当たっていたら2~3発目の弱攻撃からキャンセル必殺技を繰り出す

この一連の流れを決めましょう。

通常技>必殺技>SA3

ある程度リーチの長い通常技からガードされても反撃を受けにくい必殺技を確認無しでキャンセルすることで、

中距離からの攻めの厚みを増していく事があります(代表例はリュウの”中足波動”など)。

その際、SAゲージが3本溜まっていたら

初段の通常技が当たっていた時のみ必殺技からSA3にキャンセルするのが有効です。

特に、相手の体力が残り少ない(”リーサル”を狙える)時は

意識してこの確認連係を狙いましょう!

キャラにもよりますが、

必殺技ならなんでもキャンセルSA3が繋がるとは限らないので注意!

ガードさせて有利の技>発生の速い通常技>必殺技

一部のキャラクターにはガードさせて硬直差有利の技があり、

そういった技は大体ノーキャンセルで繋がる通常技が他にあります。

また、ジャンプ攻撃やパリィラッシュからの通常技もほとんどがガードさせて硬直差有利になるため

同じような連係を組むことが可能です。

- しゃがみ中P(ガードさせて⁺1)>しゃがみ弱P~

- ヒット時:弱フラッシュナックル

- ガード時:何もしない

- パリィラッシュしゃがみ中P(ガードさせて⁺5)~

- ヒット時:立ち弱P・中P・強P>強フラッシュナックル等

- ガード時:投げ等

- ジャンプ強K>立ち強P~

- ヒット時:弱フラッシュナックル溜め版からコンボ

- ガード時:中サンドブラスト

一部の連係攻撃(ターゲットコンボ)

一部のキャラクターに限られますが、

「これでヒット確認を覚えてね」と言わんばかりの連係攻撃が用意されています。

こういった連係攻撃から、ヒット確認に慣れていくのもいいでしょう。

この手の連係攻撃は、古参のストリートファイタープレイヤーから

「ターゲットコンボ(タゲコン、TC)」と呼称される事もあります

- エドの立ち中K・中K(ヒットマンコンビネーション)~

- ヒット時:強P(最終段まで出し切る)

- ガード時:なにもしない(2段目で止める)

- JPのジラント(立ち強K・強P)~

- ヒット時:キャンセルラッシュ>しゃがみ強P>強ストリボーグ

- ガード時:何もしない or 各種トルバラン

自動確認機能つきのアシストコンボを使う

ここまで説明してきた事が今一ピンと来ない人にオススメなのが、

(一部を除く)モダンタイプのアシストコンボを使ってみることです。

多くのアシストコンボには自動ヒット確認機能が搭載されています。

これにより、アシストボタンを押しっぱなしながら攻撃ボタンを連打しているだけでも

ヒットした時だけコンボを完走し、ガードされた時は自動で連係を止めてくれます。

アシストコンボを使う事で、

実際にヒット確認している様を体感してみるのもいいでしょう。

このアシストコンボの強さはキャラとボタン強度によってまちまちです。

モノによってはレベルの高い対戦でも

かなり実用性の高いアシストコンボもあります。

”遅延”を対策する

厳密にはゲーム内の攻略の話ではありませんが、

遅延(ラグ)の大きい環境でゲームをしているとヒット確認は非常に厳しくなります。

遅延対策の意義はヒット確認のためだけに留まらないので、

よほどの事情がない限り遅延を小さくする事には拘りましょう。

遅延を小さくする方法にも色々ありますが、特に重要なのは

表示遅延(モニターの設定や性能、使用ハードの性能、ゲーム内のオプション・グラフィック設定周り)です。

おまけ:疲れてる時は大人しく休もう

言葉にするとごく当たり前のことですが、

自分の体調が悪い時も確認の精度は下がります。

長時間プレイして疲労が溜まっている時や、そもそも体調が良くない時は

ゲームをやめて休養を取りましょう。

- 確認が上手く出来ない/確認ミスが原因で負ける

- ムキになってやり込む

- 疲労が更に溜まる

- 確認の精度が更に落ちる

- 焚いてしまってランクマをやめられない止まらない

- 体調を崩す

といった負の循環に陥らないよう、くれぐれも注意しましょう…。

これはゲームが好きな人ほど陥りやすい罠です。

まとめ

- 「ヒット確認」とは、技がヒットしていたか否かによってその直後の行動を切り替える事

- ヒット確認の具体的なノウハウ

- 複数の技で連係を組みつつ、初段の技が当たっていたかどうかを注視!

- コンボの最後に必殺技を使う場合、必殺技コマンドは「回して」おく

- 移動キー部分だけを入力しておき、ヒットしていたらボタンを押す!

- 技が当たるギリギリまで相手の動きを見ておく!(状況確認)

- 難しいが、強いていうなら相手が技を振りたくなる場面で狙うのがコツ

- 主な連係パターン

- 弱攻撃2~3発>(初段がヒットしてたら)必殺技

- 通常技>必殺技>(初段がヒットしてたら)SA3

- ガードさせて有利の技>繋がる通常技>(初段がヒットしてたら)必殺技

- 一部の連係攻撃や、モダンタイプの自動確認機能があるアシストコンボも使ってみよう

おわりに

ヒット確認を安定化させるには、

連係のパターンを対戦前から決めておくのがオススメです。

ただでさえ目まぐるしい展開で進行する対戦中に、

ヒット確認のやり方や連係パターンについて考える余裕はありません。

- どういう連係を組むと効率が良いのか

- 当たっていたらどの技に繋ぐか

- ガードされていたらどう隙をフォローするか

- そもそも自分の反応で確認できる連係なのか

これらを簡単なものでいいので、対戦する前から予め決めておきましょう!

実際に対戦が始まる前から、格闘ゲームの勝負は既に始まっています。

それでは、今回はここまで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

初心者お断りテクニック「単発確認」について

スト6の激ムズテク”単発確認”について

ここから先は既に格ゲーマーとして腕を鳴らしている中級者以上の方、

もしくは「どんなに苦労してでも絶対に上級者になってやるんだ」という

覚悟がキマっている方だけがお読み進み頂ければ幸いです。

通常技の一発目(単発)でヒット確認して、キャンセル必殺技に繋げることを指します。

具体的には、

- キャンセル可能な強攻撃、もしくは中攻撃を振る

- 相手に当たっていた場合のみ、コンボになる必殺技でキャンセルする

- ガードされていた場合は何もしない(またはガードされても大丈夫な必殺技に切り替える)

といった判断をするテクニックです。

通常技のキャンセル可能フレームの長さや次に繋げていく技の発生によって

「単発確認」の猶予は変わってきます。

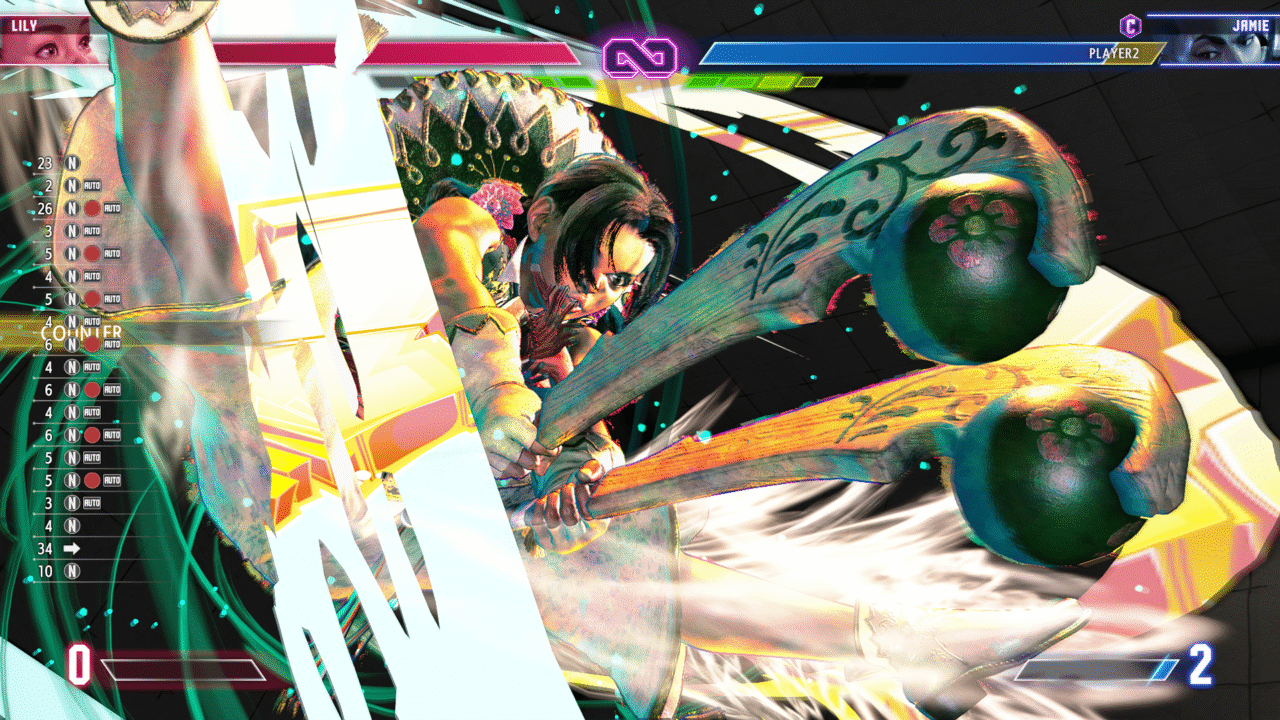

▲例えば、マノンのタン・リエ(立ち強P・強P)や、ザンギエフのヘルスタブ>ダブルラリアットなどは、猶予が長めで単発確認が比較的容易です。

20F以上の確認猶予がある技なら、

練習すれば単発確認を安定させられるでしょう。

しかし、それより少なくなってくると徐々にシビアになっていき、

猶予15Fを切った辺りからは人類の限界に挑むかのような難易度です。

単発確認のコツは、確認系のテクニックをフル活用すること!どれか一つでも欠けてたらダメだよ!

この記事の上の方で、様々な確認系のテクニックについて書きましたが

これらをフルに活用していかなければ単発確認の安定化は至難の業です。

- 相手キャラのやられモーションをしっかりと見る(状況によってはゲージ確認なども取り入れる)

- 「状況確認」を取り入れる

- 遅延を対策する

- 体調を良好に保つ

これら”全て”を徹底的に磨き上げることで、

初めて単発確認はモノにできるようになります。

自分の得意技だけで勝負していては、単発確認はモノにできません。

単発確認には、自分の持ち得る全てをぶつけましょう!

気合いで練習だ!!!!!!!練習あるのみだ!!!!!!

ここまで、少なくとも僕の知り得るノウハウは全て公開しました。

身も蓋もない話ですが、後は「気合いで練習してね」以外に言える事はありません。

- トレーニングモードを活用してひたすら地味な確認練習(俗に言う”筋トレ”)を繰り返す

- ミスして対戦に負ける覚悟でひたすら実戦投入を狙う

このトライ&エラーを繰り返した人だけが、単発確認をモノにできます。

やるべきことが分かったら、後は練習あるのみだ!!!

真・おわりに:単発確認”だけ”が格ゲーじゃない

単発確認はパッと見でも「凄い事をしている」感が出て見栄えがいいのもあり、

スーパープレイに憧れる純粋な気持ちで単発確認に拘る気持ちも分かります。

しかし、特に格ゲー初心者の方が

「単発確認」習得に励むのはオススメできません。

この記事の上の方で紹介した「多段確認」連係はまだしも、

「単発確認」だけは本当に、本っっ当に、ダメです。

実際、僕以外にも格ゲーの情報を発信する方の多くが

(単発確認を始め)習得にハードな練習を要するテクニックについて

「初心者が練習するのはまだ早い」といった旨の発信をしていますよね。

何故かというと、初心者の心を折ってやめさせてしまう恐れがあるからです。

間違っても「初心者のクセに生意気だ」的な発想で

イジワルがしたいのではありません。

せっかく格ゲーに興味を持ってくれた人に、

辛い思いをさせたくないからああ言うワケですね。

加えて、僕が単発確認の習得を勧めない理由がもう一つあります。

それは、単発確認だけができるようになっても、

別に対戦に勝てるようにはならないからです。

何故なら、格闘ゲームの対戦は「(そのタイトルにおける)総合力」のぶつけ合いだからです。

- 操作技術

- 火力(コンボや起き攻めの精度)

- 間合いの取り合いと歩きガードの精度

- リスク/リターンの計算・管理

- 意識配分

- キャラ対策

- 使用キャラの性能・組み合わせの相性

- 読み合い・時の運

等々、対戦では様々な技術・要素・対策をぶつけ合い、

最終的には総合得点で上回る方が勝利する、というのが対戦です。

ここで僕が何を言いたいのかというと

格闘ゲームの対戦に勝利するためには、単発確認”だけ”ではまるで足りないという事です。

学校の試験に例えるなら、得意科目で100点を取れたとしても

残りの4科目で10点ずつしか取れてなかったら総合得点は100+10×4で140点ですよね。

これでは、全科目で30点ずつしか取ってない人にも

総合得点(30×5で150点)では負けてしまうのです。

死に物狂いで練習したのに成果(勝ち)に結びつかなかったら

余りにも報われないし、辛いですよね。

だから初心者の方ほど、まずは簡単な事から優先的に覚えていく事が望ましいのです。

格ゲーで勝つためには単発確認以外にも覚えるべき事が山ほどありますし、

単発確認なんかよりも費用対効果(コスパ)が断然良い技術が沢山あります。

初心者からすると、単発確認どころか多段確認すら無理に覚える必要はないでしょう。

ヒット確認しなくてもOKな”入れ込み”連係の強い型だけを覚えて、

ガンガン押し付けた方が確実にラクに早く勝てるようになります。

そうして成功体験を積んで自信をつけながら、

段階に応じて徐々に難しい事にも挑戦していくのが上達の王道です。

単発確認のような難しいテクニックの習得は、「他は全て完璧だ」と胸を張って言えるくらい

自身の総合力を高めてから取り組むのが肝要です。

とは言え、ここまでの記事の内容を全て読んだ上で

- 「納得できない」

- 「自分はどうしても単発確認に拘りたい」

という人まで、無理に引き止める気は僕にはありません。

何故なら、”拘り”を持つ事は

それだけゲームに対する熱意と才能がある事の証明だからです。

理屈も打算もなしに、どうしても突き詰めてみたい事があるというのなら

自分の才能を伸ばす事にとことんまで拘るのも、一つの手だと僕は思います。

ただ、上達のアプローチを間違えてしまうと

その才能が宝の持ち腐れになってしまう事も、残念ながら事実なのです。

だから、”拘り”を持てるくらいゲームを愛して止まない人にこそ、

「自分の総合力」を磨く事も意識してほしい。

各科目で30点ずつ取るだけでもいいから、全ての科目と向き合って欲しい。

自分の総合力を高め続けた先でこそ、

貴方の才能が本当の意味で花開きます。

それでは、今度こそここまで。

こんな所までお読みいただき、本当にありがとうございました!

貴方の熱意が、報われる日が来ますように。

関連記事

その他におすすめしたい記事はこちら

☟ ☟ ☟

Xアカウントのフォローもお願いします!@takukakugamer

Xではスト6に関連する情報のリポスト、ふと思いついた小ネタなどを投稿しています。

質問やご意見・ご要望など、筆者に直接連絡したい事があれば、

下のコメント欄やお問い合わせフォームまでどうぞ!